L’arobase, ce petit symbole en forme de spirale, est devenu un élément incontournable de notre quotidien numérique. Originaire des archives marchandes de la Renaissance, il a traversé les siècles pour s’imposer comme la clé de voûte des adresses e-mail. Son adoption universelle illustre la manière dont les pratiques de communication ont évolué avec l’ère numérique.

Aujourd’hui, l’arobase est bien plus qu’un simple caractère typographique. Il représente un lien, un pont entre les individus à travers le monde, facilitant les échanges instantanés et sans frontières. Son utilisation dans les courriels est un exemple fascinant de la manière dont un symbole ancien a trouvé une nouvelle vie dans la communication moderne.

Les origines historiques de l’arobase

Les premières traces de l’arobase remontent au Moyen Âge. Ce symbole trouve ses racines dans les écritures commerciales de cette période, où il était utilisé pour indiquer le taux ou la quantité. Les moines copistes, véritables architectes de la mémoire écrite, l’utilisaient pour abréger le mot « Amen ». Un document particulièrement célèbre, la Chronique de Constantin Manassès, mentionne l’arobase et est conservé à la Bibliothèque apostolique du Vatican.

Évolution du symbole dans différentes cultures

L’arobase a des origines arabes, dérivé du mot « al-rub » signifiant « quart ». En Espagne, il a donné naissance à l’unité de mesure appelée « arroba ». Les marchands italiens et espagnols ont largement utilisé ce symbole dans leurs transactions commerciales, contribuant ainsi à sa diffusion en Europe.

- Italie : Utilisé dans les écritures commerciales.

- Espagne : Intégré comme unité de mesure.

- Angleterre : Stabilisé dans sa forme actuelle au XVIIIe siècle.

Stabilisation et adoption moderne

L’arobase a été stabilisé sous sa forme actuelle en Angleterre au XVIIIe siècle. Cette formalisation a permis son intégration dans divers domaines, notamment la comptabilité et le commerce. L’arobase est un exemple fascinant de la manière dont un symbole ancien, enraciné dans les échanges commerciaux et les manuscrits religieux, a su traverser les âges pour devenir un pilier de notre communication numérique contemporaine.

L’intégration de l’arobase dans l’informatique moderne

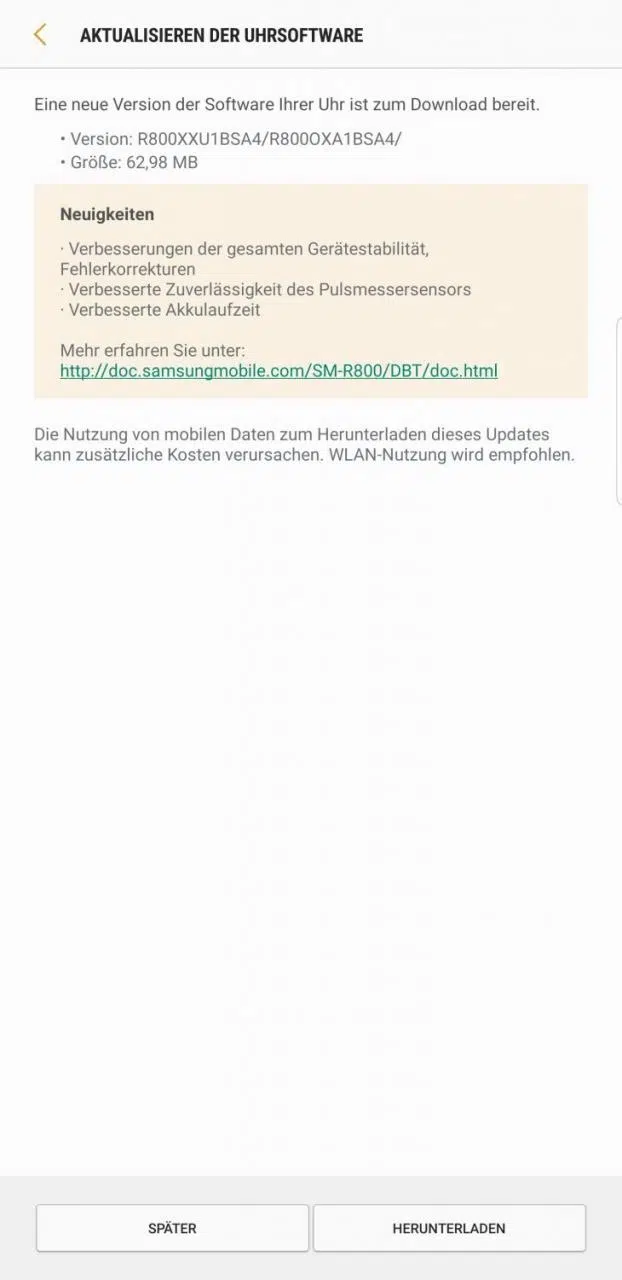

Le véritable tournant pour l’arobase survient avec l’apparition de la machine à écrire. Dès le début du XXe siècle, certaines machines américaines intègrent ce symbole, permettant ainsi une diffusion plus large. Avec l’avènement de l’ordinateur, l’arobase devient un incontournable des claviers, trouvant sa place parmi d’autres signes typographiques essentiels.

Ray Tomlinson et le premier e-mail

En 1971, l’ingénieur américain Ray Tomlinson, en quête d’un moyen de séparer le nom de l’utilisateur du nom de la machine dans les adresses électroniques, choisit l’arobase. Ce choix, à la fois simple et ingénieux, propulse le symbole dans la sphère numérique. Le premier courrier électronique utilise ainsi l’arobase, marquant le début d’une nouvelle ère dans les communications.

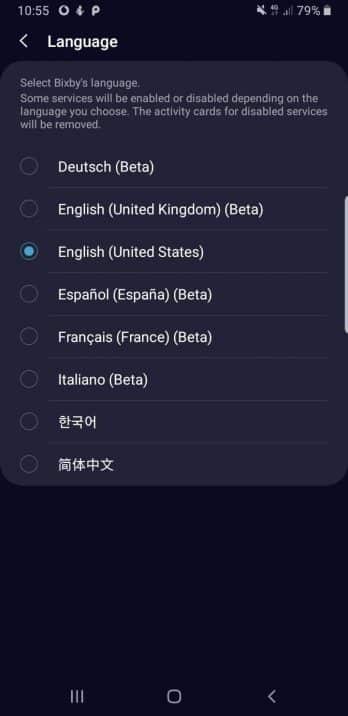

Adoption universelle et discussions typographiques

L’adoption de l’arobase dans les e-mails a suscité de nombreuses discussions au sein de la communauté typographique. Les experts s’accordent sur son utilité indiscutable, mais les débats persistent quant à sa forme et son esthétique. Marc Smith, paléographe à l’École des chartes, a étudié en profondeur l’histoire de ce symbole, soulignant son évolution et son impact sur la communication moderne.

- Machine à écrire : Premier support technologique à intégrer l’arobase.

- Ordinateur : Diffusion massive grâce aux claviers modernes.

- Ray Tomlinson : Pionnier de l’utilisation de l’arobase dans les e-mails.

Un symbole international adopté dans les e-mails

Ray Tomlinson, figure emblématique de l’informatique, marque un tournant en 1971. En quête d’un moyen de séparer le nom de l’utilisateur du nom de la machine dans les adresses électroniques, il opte pour l’arobase. Ce choix, à la fois simple et ingénieux, propulse le symbole dans la sphère numérique. Dès lors, le premier courrier électronique utilise l’arobase, inaugurant une nouvelle ère de communication.

L’arobase n’est pas une nouveauté du XXe siècle. Ses premières traces remontent au Moyen Âge. Dérivé du mot arabe “al-rub”, signifiant “le quart”, il devient “arroba” en espagnol, une unité de mesure. Utilisé dans les écritures commerciales italiennes et espagnoles, il stabilise sa forme actuelle en Angleterre au XVIIIe siècle. Les moines copistes l’employaient pour abréger le mot “Amen”. La Chronique de Constantin Manassès le mentionne, document conservé à la Bibliothèque apostolique du Vatican.

L’adoption généralisée de l’arobase dans les e-mails a suscité de nombreuses discussions au sein de la communauté typographique. Les experts s’accordent sur son utilité indiscutable, mais les débats persistent quant à sa forme et son esthétique. Marc Smith, paléographe à l’École des chartes, a étudié en profondeur l’histoire de ce symbole, soulignant son évolution et son impact sur la communication moderne.