En 2025, plusieurs laboratoires d’ingénierie informatique misent sur des architectures inspirées des réseaux neuronaux biologiques pour dépasser les limites du calcul conventionnel. Quelques brevets majeurs déposés en Asie et aux États-Unis bouleversent déjà la répartition des investissements mondiaux dans la recherche en intelligence artificielle.

La convergence entre efficacité énergétique, rapidité d’exécution et adaptation dynamique des systèmes soulève de nouveaux enjeux industriels et scientifiques. Les premiers prototypes, testés dans le secteur automobile et le traitement des données médicales, révèlent des performances inédites, mais aussi des défis éthiques et techniques encore largement débattus.

La conception neuromorphique, une révolution dans l’ingénierie informatique

La conception neuromorphique s’invite comme une rupture dans le paysage de l’ingénierie informatique. Puisant son inspiration dans l’architecture du cerveau humain, elle bouleverse les standards de conception des circuits et des algorithmes. Contrairement à l’informatique classique, qui s’appuie sur un traitement séquentiel, l’informatique neuromorphique mise tout sur la parallélisation et l’adaptabilité, héritées directement des réseaux neuronaux biologiques.

Les entreprises qui font référence dans la tech, Google, Intel, IBM, Nvidia, se lancent dans une compétition acharnée pour avancer sur ce terrain. La course porte sur le développement de puces capables d’émuler des millions de synapses, ouvrant sur des usages encore inexplorés. L’Europe, quant à elle, structure sa riposte autour de projets collectifs pour défendre sa place dans la bataille mondiale de la technologie.

L’intérêt pour la conception neuromorphique tient à sa capacité à transformer la gestion de l’énergie. Certaines études évoquent des systèmes neuromorphiques capables de réduire la consommation énergétique par cent, face à des architectures traditionnelles, sur des tâches de traitement de l’information très ciblées. Ce type de performance séduit à la fois les acteurs de l’intelligence artificielle, les fabricants d’objets connectés et les opérateurs de centres de données.

Dans ce contexte, le monde scientifique reste en alerte sur les évolutions à venir. Les laboratoires européens se mobilisent pour peser dans la compétition de l’ingénierie neuromorphique. Les efforts se multiplient, les partenariats entre public et privé s’intensifient, et chaque avancée repousse les limites du possible dans un secteur en pleine effervescence.

Quels principes distinguent l’architecture neuromorphique des systèmes traditionnels ?

Tout change avec la conception neuromorphique. Exit le schéma classique qui sépare la mémoire du calcul et fonctionne étape par étape : ici, chaque unité du circuit, le neurone artificiel, intègre simultanément calcul et stockage, à la manière d’un réseau neuronal biologique. Cette intégration réduit drastiquement la consommation énergétique et permet de traiter des volumes massifs d’information dans l’instant.

Ce qui distingue ces systèmes, c’est d’abord la parallélisation et l’organisation en réseau. Les systèmes neuromorphiques reposent sur des dizaines de milliers de connexions qui apprennent et s’ajustent au fil des expériences. Là où les architectures classiques, comme les GPU, restent figées, des puces comme Loihi (Intel) intègrent la plasticité synaptique, rendant l’ensemble évolutif et adaptatif.

Pour mieux visualiser les différences, voici un aperçu comparatif :

| Caractéristiques | Systèmes traditionnels | Systèmes neuromorphiques |

|---|---|---|

| Mode de traitement | Séquentiel | Parallèle |

| Consommation énergétique | Élevée | Réduite (jusqu’à 100 fois moindre) |

| Adaptabilité | Rigide | Évolutive |

Autre innovation de taille : l’adoption de matériaux avancés, tels que la mémoire à changement de phase (PCM). Cette technologie, explorée par IBM, permet de reproduire la plasticité synaptique et d’obtenir une robustesse et une efficacité énergétique remarquables pour le calcul massif. Les réseaux neuronaux artificiels conçus dans cet esprit ouvrent des perspectives inédites en matière de gestion de l’énergie et de puissance de calcul, deux axes majeurs pour les systèmes intelligents de demain.

Applications concrètes en 2025 : santé, industrie, mobilité et au-delà

La conception neuromorphique n’est plus réservée aux laboratoires de pointe : elle irrigue désormais des champs comme la santé, l’industrie ou la mobilité. Dans le domaine médical, elle propulse la nouvelle génération de dispositifs. Les interfaces cerveau-machine, enrichies par des réseaux de millions de neurones artificiels, offrent une communication plus fine pour les personnes paralysées. À Paris, certains projets pilotes favorisent déjà la rééducation neurologique via ces technologies.

Côté industrie, la maintenance prédictive change d’échelle. Grâce aux algorithmes neuromorphiques, les machines peuvent traiter en temps réel d’immenses flux de données issues de capteurs, et cela directement sur place, sans recours systématique aux centres de données. Résultat : les interventions sont anticipées, la latence diminue, la consommation s’allège, et la production gagne en fluidité.

En matière de mobilité, l’impact est tout aussi tangible. Les véhicules autonomes, équipés de puces inspirées du cerveau humain, analysent l’environnement urbain à toute vitesse. Un réseau embarqué de neurones virtuels traite les signaux visuels et sonores, ajuste la trajectoire et veille à la sécurité des passagers, même en situation imprévue.

L’année 2025 marque aussi l’essor des données synthétiques pour l’entraînement de ces architectures. Cette évolution confère aux systèmes une adaptabilité nouvelle, très recherchée pour gérer des flux de trafic ou anticiper des incidents industriels. L’alliance entre intelligence artificielle et conception neuromorphique redéfinit ainsi le périmètre de l’innovation concrète.

Vers une intelligence artificielle plus humaine : enjeux, limites et perspectives pour la société

La conception neuromorphique pousse les ingénieurs à s’inspirer du cerveau humain pour concevoir une intelligence artificielle qui conjugue finesse d’analyse et sobriété énergétique. Mais cette avancée ne va pas sans questionnements. À mesure que les modèles se rapprochent du fonctionnement biologique, la prise de décision en temps réel devient possible, au prix d’un déplacement des responsabilités et d’un flou sur la gouvernance des systèmes.

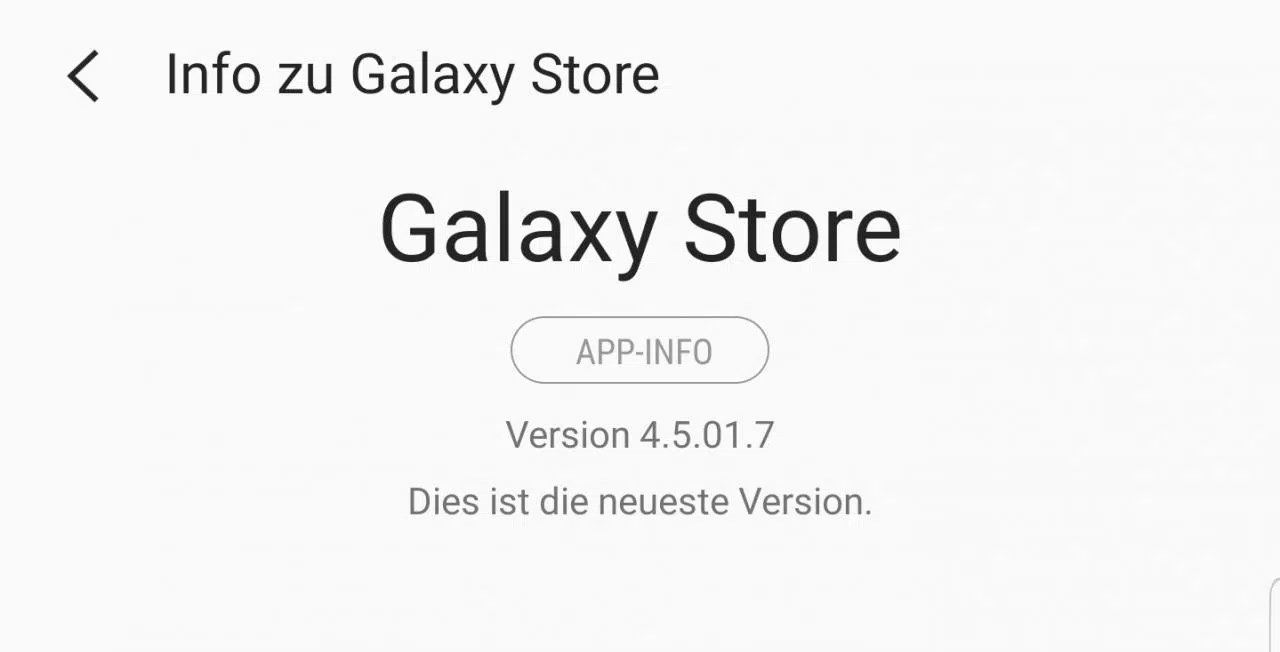

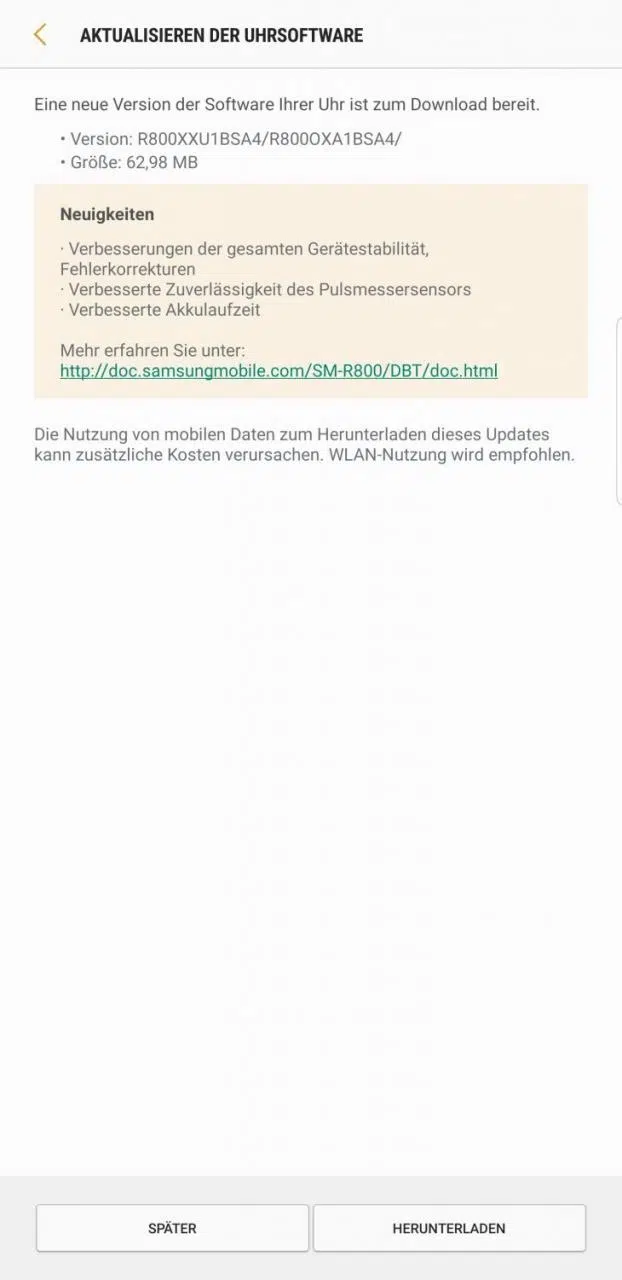

De Berkeley au MIT en passant par Harvard, les chercheurs expérimentent des architectures hybrides mêlant silicium et composants organiques. Les industriels, de Google à Samsung, testent aujourd’hui des prototypes capables d’apprendre en toute autonomie, sans supervision permanente. Cette montée en puissance technologique, tout en ouvrant de nouveaux horizons, impose un renforcement des garde-fous sur la politique de confidentialité. Le traitement local des données par ces systèmes échappe parfois à la vigilance de leurs utilisateurs.

Plusieurs défis majeurs s’imposent à court et moyen terme :

- Préserver la vie privée face à la multiplication des capteurs intelligents.

- Faire évoluer les cadres légaux pour suivre le rythme du progrès technologique.

- Limiter l’opacité de ces algorithmes neuromorphiques, souvent qualifiés de « boîtes noires ».

Les analyses du Gartner placent l’informatique neuromorphique au centre des tendances technologiques à surveiller. Mais la montée en complexité de ces systèmes bouscule les certitudes : jusqu’où sommes-nous prêts à déléguer des missions jusque-là réservées à l’humain ? À mesure que ces modèles s’insèrent dans le quotidien, notre rapport à la machine et à la confiance collective devra, lui aussi, évoluer.