Des chiffres froids : plus de la moitié des images virales circulant sur les réseaux sociaux sont sorties de leur contexte ou modifiées, selon une étude de l’AFP. Les plateformes laissent parfois passer des retouches insidieuses, ce qui complique sérieusement la traque des faux. Même les meilleurs outils automatiques patinent face à des montages sophistiqués. C’est alors à l’œil humain de reprendre la main, pour vérifier, recouper, douter.

Pour faire confiance à une image en ligne, il ne suffit plus de cliquer et de croire. Il faut adopter des réflexes précis, s’équiper d’outils adaptés et exercer une vigilance presque instinctive. C’est la combinaison de ces pratiques qui limite les risques de tomber dans le piège de la désinformation visuelle.

Pourquoi la vérification des images en ligne est devenue essentielle

Chaque jour, des images déferlent sur les réseaux sociaux. Certaines sont authentiques ; d’autres, entièrement fabriquées ou détournées. Aujourd’hui, des logiciels d’intelligence artificielle comme Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E génèrent des photos au réalisme bluffant. La ligne qui séparait photographie et artifice digital devient poreuse, laissant s’immiscer toutes sortes de manipulations. Rumeur, montage, fake news : tout circule très vite, avec parfois des conséquences lourdes sur les débats publics et, à grande échelle, sur la société.

Scroll après scroll, il n’est plus possible d’afficher une confiance aveugle. Une photo virale modifiée ou sortie de son cadre sert parfois des intérêts troubles : impact électoral, tensions sociales ou simple manipulation de masse. Les journalistes établissent une règle : rien ne circule sans une vérification. Pourtant, même les algorithmes des grandes plateformes peinent à détecter le visuel truqué ou l’œuvre de l’intelligence artificielle.

Pour contenir ce raz-de-marée d’images trompeuses, les rédactions et veilleurs d’info se sont structurés autour de techniques affinées. Car traquer une image générée ou disséquer une retouche invisible exige rigueur et méthode.

Voici les démarches de vérification adoptées par ceux qui veillent à la fiabilité de l’information :

- Recherche inversée : identifier le parcours d’une photo, remonter jusqu’à sa première diffusion, relever les variantes et comprendre l’usage qui en a été fait.

- Analyse contextuelle : examiner la date, le lieu, la légende ou le cadre précis de l’image pour replacer chaque cliché dans son environnement véritable.

Ce savoir-faire sort aujourd’hui du cercle des professionnels : chacun peut s’en saisir pour ne plus être la victime consentante de la fabrique numérique des faux visuels.

Quels indices permettent de douter de l’authenticité d’une photo

Un œil attentif repère très vite certaines anomalies. Les images issues de générateurs IA, pourtant de plus en plus perfectionnés, affichent souvent des défauts : ombres impossibles, reflets incohérents, lumières peu naturelles. Les mains sont un terrain d’erreur courant : nombre de doigts inhabituel, bagues fusionnées à la peau, lunettes sans branches. Des arrière-plans flous, bâtiments illogiques, visages aux contours improbables signalent vite une intervention, ou même une génération totale.

Impossible de négliger le contexte d’origine. Une photo virale détourne parfois la réalité en étant réutilisée à d’autres fins. Il faut donc examiner la date, vérifier la légende, rechercher si la photo apparaît dans le fil de plusieurs actualités différentes. En recoupant avec des bases reconnues ou des médias fiables, on limite le risque de confusion.

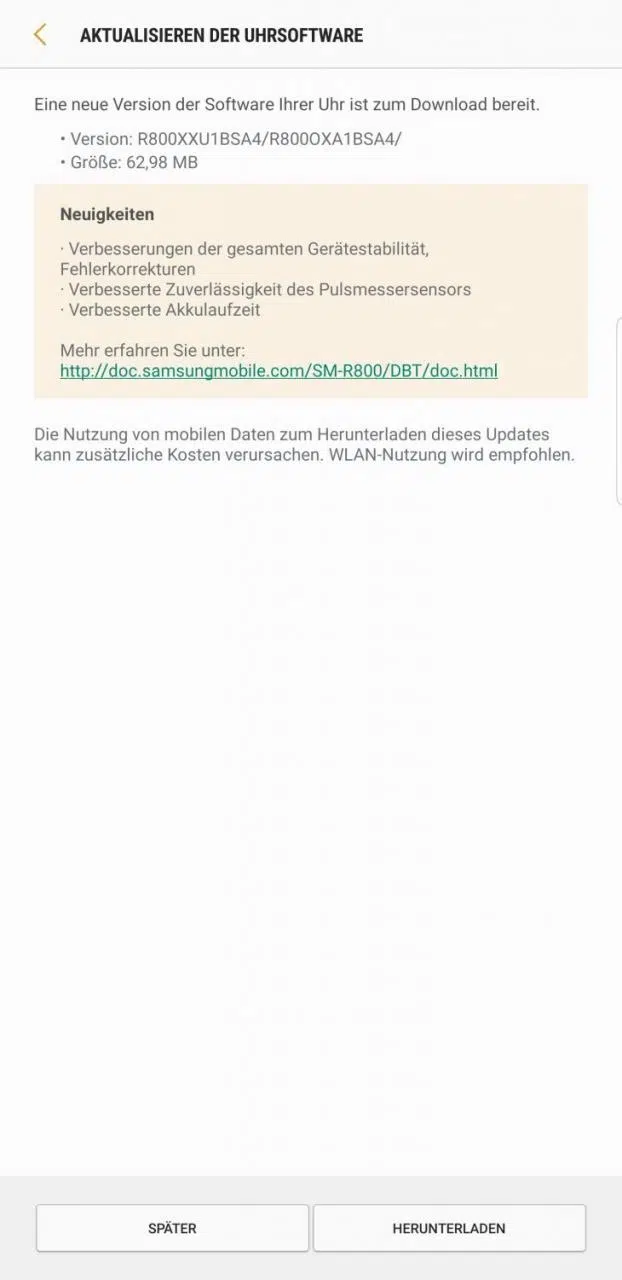

Enfin, une attention particulière doit être portée aux captures d’écran : icônes visibles, fenêtres d’application, résolution décalée ou filigrane inconnu en disent souvent long sur la provenance. Un logo à l’envers, une date anachronique ou un détail graphique trop net sont d’autres indices à interroger.

Pour aider à y voir plus clair, voici les signaux d’alerte les plus fréquents :

- Détails qui « clochent » : doigts en trop, mobilier déformé, fond indéchiffrable ou absurde.

- Contexte suspect : absence de source vérifiable, chronologie trouble, partage massif hors des médias établis.

- Capture d’écran exhibant des outils, menus, ou éléments d’interface qui n’ont rien à faire sur la photo.

Ces repères servent d’ancre dans la tempête d’images de synthèse qui déferle au quotidien. Les détecter, c’est s’offrir la possibilité d’éviter la désinformation, sans céder à la paranoïa généralisée.

Zoom sur les outils et techniques fiables pour authentifier une image

Recherche inversée : la méthode incontournable

La recherche inversée d’image est aujourd’hui automatique pour tout vérificateur averti. Un clic droit sur la photo, et des moteurs spécialisés indiquent où l’image a déjà été publiée, sous quel angle, à quelle date ou dans quel contexte. On accède alors à son parcours : manipulation avérée ? Détournement ? Déjà détecté comme montage par d’autres ? L’historique visuel fournit de précieux éclairages.

Métadonnées : des informations cachées, parfois décisives

Les métadonnées d’une photo, accessibles via des outils comme ExifTool ou Jeffrey’s Image Metadata Viewer, offrent d’autres indices : modèle d’appareil utilisé, date exacte de capture, logiciel de retouche employé. Sur certains fichiers d’origine, ces données révèlent si l’image a subi des altérations, si elle porte la trace d’un outil IA ou d’un traitement logiciel particulier. Même si ces informations disparaissent lors de la diffusion sur les réseaux sociaux, il arrive qu’on puisse examiner le fichier original, un détail qui, parfois, tranche le débat.

Pour y voir plus clair, les outils incontournables se distinguent ainsi :

- Moteurs de recherche d’images : retrouvent les différentes apparitions d’une photo, qui peuvent trahir un recyclage ou une sortie de contexte.

- Analyseur de métadonnées : repère des interventions logicielles, ou l’utilisation d’un générateur tel que DALL-E ou Stable Diffusion, inscrite dans les informations du fichier.

Les images conçues par l’IA conservent parfois des indices révélateurs : traces dans les données cachées ou motifs redondants caractéristiques de certains générateurs. Pour se rapprocher le plus possible de la vérité, croiser plusieurs vérifications reste la démarche la plus rigoureuse.

Adopter de bons réflexes pour ne plus se laisser piéger par la désinformation

Développer une vigilance active sur chaque photo

Avant de relayer une image, interrogez sa source, son origine, son parcours récent. Demandez-vous : qui la publie ? À quel moment la photo est-elle apparue ? Est-elle accompagnée d’une légende précise ou flotte-t-elle sans contexte identifiable ? Sur les réseaux, la circulation est fulgurante, et les pièges pullulent. Cultiver sa vigilance face aux visuels devient donc une compétence nécessaire.

Pour renforcer cette attention, voici des recommandations concrètes à mettre en pratique :

- Identifiez l’auteur ou la source : média établi, photographe reconnu ou compte totalement anonyme ?

- Comparez image et récit associé : narration cohérente, ou détails incompatibles ?

- Faites systématiquement une recherche inversée, y compris pour une capture d’écran.

- Vérifiez la date de la première apparition : une photo déjà vue dans un autre contexte est souvent douteuse.

La technologie ne fait pas tout. L’intelligence humaine, la méfiance raisonnée et la confrontation des sources restent déterminantes. S’entraîner au décryptage des faux visuels, par exemple par des quiz proposés dans certains ateliers d’éducation aux médias, affine l’œil et protège du piège. Lorsque chacun adopte ces attitudes, la manipulation visuelle recule et le débat s’enrichit.

Face à ce flot d’images, savoir distinguer le vrai du faux, c’est comme marcher en funambule au-dessus du tumulte numérique : lucidité et discernement font toute la différence.